Le Colline del Monferrato iniziarono ad emergere, durante l’orogenesi appenninica, a partire da circa 7 milioni di anni fa (Miocene/Messiniano), a causa dei movimenti tra la penisola africana Adria (la futura Italia) e il paleo-continente europeo. La successiva erosione da parte di agenti meteorici e corsi d’acqua, continua a smantellare gli strati marini più “giovani”, facendo, a poco a poco, affiorare quelli più antichi e creando il “puzzle” attuale, visibile sulle carte geologiche.

Nel Monferrato casalese i geologi hanno riconosciuto una quindicina di unità (formazioni o gruppi di formazioni), caratterizzate da storie ed età diverse.

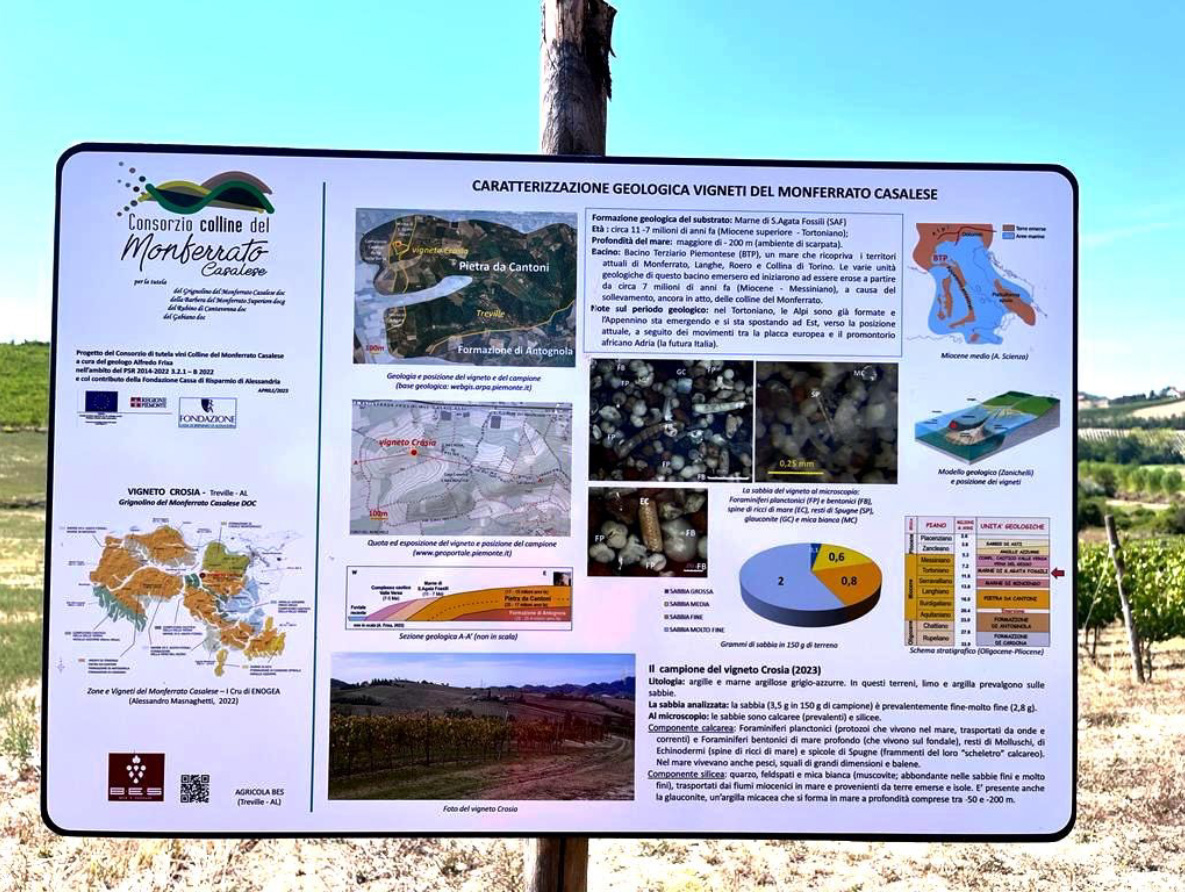

Il progetto “Caratterizzazione geologica dei vigneti del Monferrato casalese” è stato ideato dal Geologo Sedimentologo Alfredo Frixa in collaborazione col “Consorzio di tutela vini del Monferrato Casalese” e con i produttori del Consorzio. E’ il seguito della collaborazione con Alessandro Masnaghetti (ENOGEA), durante la sua zonazione dei Cru del Monferrato casalese.

Lo scopo principale del progetto è quello di raccontare agli enoturisti la storia geologica dei sedimenti marini che fanno da base ai vigneti a “Grignolino del Monferrato Casalese DOC”, il vino storicamente più importante e rappresentativo del territorio monferrino.

Per ogni azienda viene prodotto un geopannello personalizzato), che contiene varie notizie sui terreni vitati (formazione geologica, età, profondità del mare, cenni sul periodo geologico, e loro posizione nei settori ENOGEA) e i risultati dello studio al microscopio della sabbia un campione di terreno, corredato da foto (fossili e silicati). La frazione sabbiosa viene separata da limo e argilla mediante bollitura e uso di setacci calibrati, che forniscono anche la granulometria delle sabbie.

Molto utili, come riferimento, sono le analisi tessiturali (sabbia, limo, argilla, carbonato di calcio), in possesso dei produttori o pubblicate su siti regionali (dati IPLA).

I primi 50 cartelli finora prodotti riguardano vigneti distribuiti su una ventina di comuni (Tab. 1). I comuni con più cartelli sono al momento Vignale Monferrato con 7 cartelli, Ozzano Monferrato con 5 cartelli e Cella Monte, Rosignano Monferrato e Sala Monferrato con 4 cartelli.

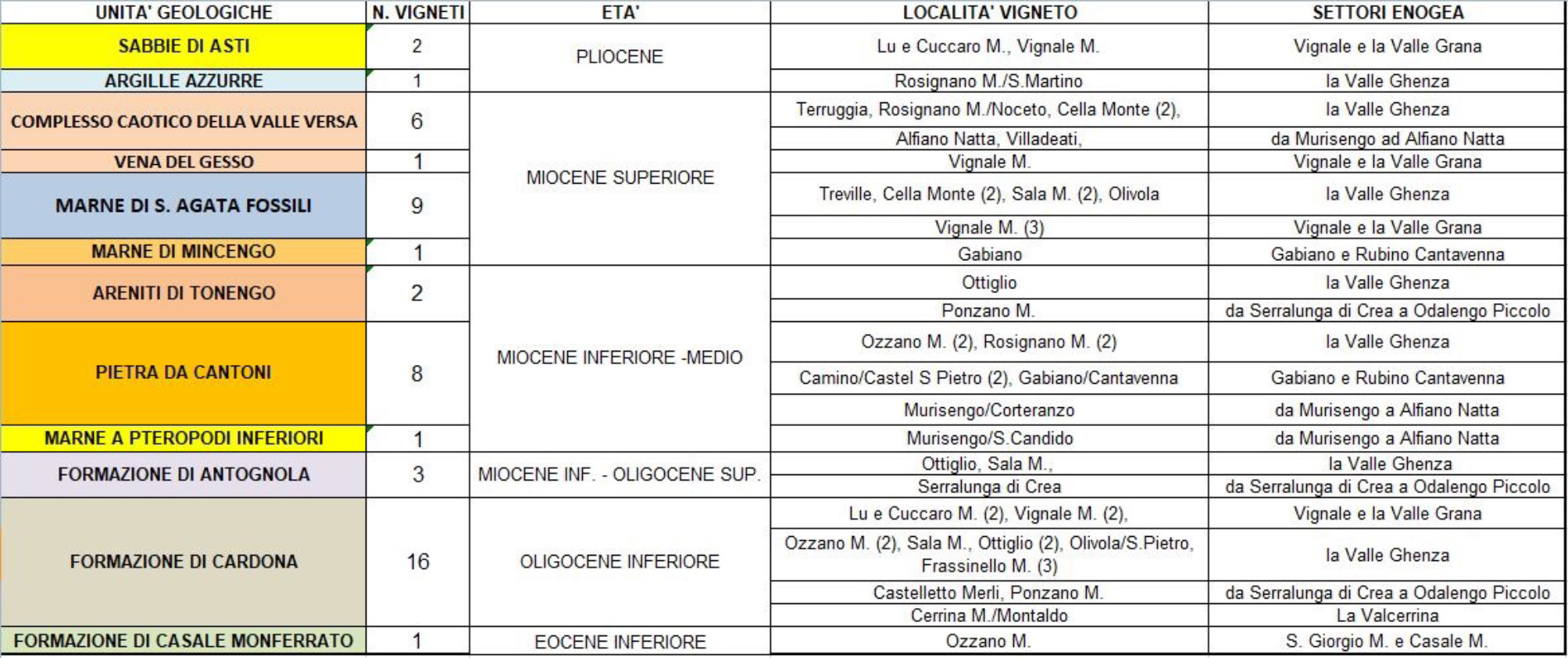

Le unità geologiche con più geocartelli sono (Tab.1): la Formazione di Cardona (Oligocene inf./Rupeliano; 33.9-27.8 milioni di anni fa) con 16 vigneti, seguita dalle Marne di S.Agata Fossili (Miocene superiore /Tortoniano-Messiniano; 11.6-7 milioni di anni fa), con 9 vigneti, dalla Pietra da Cantoni (Miocene inf. medio/Burdigaliano-Langhiano; circa 20-15 milioni di anni fa) con 8 vigneti e dal Complesso Caotico della Valle Versa (Miocene superiore /Messiniano; circa 7.2 – 5.3 milioni di anni fa) con 6 vigneti. Un minor numero di vigneti sono coltivati sulle altre formazioni (Tab.1).

I vigneti sono in genere impiantati sulle marne (sedimenti misti calcare-argilla) di mare profondo delle diverse unità geologiche, in quanto più ricche di limo e argilla, rispetto ai sedimenti costieri più sabbiosi (Fig.2).

Ogni geopannello è un tassello del puzzle geologico che, completato con i dati di tutte aziende, permetterà di dare un contributo importante alla storia delle nostre colline, su un vasto territorio che va da Casale Monferrato fino a Murisengo.

Di seguito vengono riportate le caratteristiche delle quattro unità geologiche più vitate, in ordine di età, dalla più antica alla più recente.

La Formazione di Cardona e il Bacino Terziario Piemontese

Circa 34 milioni di anni fa, all’inizio dell’Oligocene, il mare ricopriva gran parte dell’Italia, le Alpi erano già emerse e l’Appennino non esisteva ancora. Per la rotazione verso Est della Corsica e della Sardegna, appartenenti al paleo-continente Europeo, si stava aprendo il Mar Ligure,

All’interno dell’arco alpino, nella zona attuale dei “Paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato” e nella Collina di Torino, iniziava a delinearsi una depressione marina, il Bacino Terziario Piemontese. La Formazione di Cardona (Oligocene inferiore-Rupeliano; circa 33.9 – 27.8 milioni di anni fa) rappresenta la base di questo bacino.

Fiumi e torrenti iniziarono a trasportare in mare grandi quantità di sabbie silicee e grossi ciottoli (col tempo diventati arenarie e conglomerati) e blocchi rocciosi di diversa natura. Su tutto il territorio si formarono ambienti marini e continentali (fluviali e deltizi) alimentati prevalentemente dalle Alpi Liguri.

Col tempo, il mare della Formazione di Cardona si approfondì e questi sedimenti vennero ricoperti da fanghi marini calcareo – argillosi (ora marne e calcari argillosi) e da sabbie e limi silicei (ora arenarie e siltiti) trasportati in mare dai fiumi.

Gli affioramenti di questa unità geologica, la cui “serie-tipo” è in frazione Cardona di Alfiano Natta, seguono l’andamento SE-NO delle colline monferrine e risultano essere tra i più diffusi sul territorio.

La Formazione di Cardona è anche sede di numerosi infernot (es. Camagna M., Frassinello M., Olivola, Ottiglio-Prosio, Mombello M.)

I terreni vitati si riferiscono, soprattutto, alla parte più recente e di mare più profondo di questa formazione (Fig. 3.1), a parte un vigneto a SE dell’abitato di Ottiglio.

Settori ENOGEA (località dei vigneti analizzati): “Vignale M. e la Valle Grana” (Vignale M. e Lu e Cuccaro M.), “La Valle Ghenza” (Ozzano M., Sala M., Ottiglio, Olivola, Frassinello M.) , “La Valcerrina” (Montaldo di Cerrina Monferrato) e “da Serralunga di Crea a Odalengo Piccolo” (Castelletto Merli e Ponzano M.).

La Pietra da Cantoni, i mari tropicali

e le isole del Miocene

Circa 20 milioni di anni fa, il mare del Bacino Terziario Piemontese era costellato di isole, una delle quali è stata riconosciuta dai geologi nell’attuale Monferrato Casalese. Il riscaldamento climatico di “quei tempi” favorì il formarsi dei meravigliosi ambienti calcarei tropicali della Pietra da Cantoni (Burdigaliano – Langhiano: circa 20-15 milioni di anni fa) caratterizzati da una grande geo- e bio-diversità, visibile nelle cave, nei tagli stradali e nei numerosi infernot.

Gli ambienti costieri, affioranti a Rosignano M. e Cella Monte, furono colonizzati da noduli di alghe rosse calcaree (Rodoliti), associate a Molluschi, Echinodermi (ricci di mare), Brachiopodi, Briozoi, Spugne e Foraminiferi planctonici e bentonici (protozoi microscopici che vivevano rispettivamente nell’acqua marina o sul fondale). Questi ambienti marini diventavano più profondi verso Ovest.

Circa 17 milioni di anni fa, il mare della Pietra da Cantoni si approfondì su tutto il territorio. Gli strati marini, costituiti da marne e da arenarie calcaree e argillose (Fig. 3.2), sono ricchi di plancton calcareo (Foraminiferi planctonici) e conservano anche resti fosfatici di pesci, denti e vertebre di squali di varie dimensioni, come l’enorme Carcharocles megalodon, ossa di delfini e balenottere, tra le quali l’Atlanticetus Lavey (Bisconti et. al., 2021), considerata dagli esperti la più antica del Mediterraneo. La componente argillosa e silicea degli strati indica vicinanza di terre emerse o provenienza alpina, mentre l’abbondanza di glauconia, argilla marina verdastra che attualmente si forma a profondità comprese tra -50 e -500 m, da un’idea delle profondità del mare in questo periodo.

Settori ENOGEA

La Pietra da Cantoni è presente in tutti i settori della carta ENOGEA, tranne che nel settore “Vignale e la Valle Grana”, dove è stata recentemente riattribuita alle Areniti di Tonengo, per le sue differenti caratteristiche litologiche (Geopiemonte Map 2021 online).

Settori (località dei vigneti analizzati): “La Valle Ghenza” (Ozzano M. e Rosignano M.), “Gabiano e Rubino di Cantavenna” (Camino/S. Pietro e Gabiano/Cantavenna), “da Murisengo ad Alfiano Natta” (Murisengo/Corteranzo). In quest’ultimo settore e in quello “da Serralunga di Crea a Odalengo Piccolo” la geologia è molto frammentata e complessa e gli affioramenti sono più limitati.

Le Marne di S. Agata Fossili

e il mare di fine Miocene

Tra 11.6 e 7.2 milioni di anni fa (Miocene/Tortoniano-Messiniano), sui fondali Bacino Terziario Piemontese si depositarono le marne, limi e argille di ambiente di scarpata (profondità del mare: maggiore di – 200 m) delle Marne di S. Agata Fossili, che nelle Langhe caratterizzano il substrato alle terre del Barolo. Questi suoli (Fig. 3.3), ricchi di plancton calcareo (Foraminiferi planctonici), contengono anche resti di Spugne, di Echinodermi (ricci di mare) e, localmente, numerosi denti di squalo concentrati in strati arenacei glauconitici (un tempo sabbie). In alcune zone del Casalese le argille di questa formazione sono cavate a cielo aperto, per l’edilizia o per la cosmesi.

Settori ENOGEA

Le Marne di S. Agata Fossili sono presenti in tutti i settori ENOGEA, come strisce continue di territorio o come affioramenti più estesi. Sono tra i terreni più coltivati a vigneto anche nel Monferrato Casalese.

Settori (località dei vigneti analizzati): ”La Valle Ghenza” (Treville, Cella Monte, Sala M. e Olivola) e “Vignale e la Valle Grana” (Vignale M.).

I Gessi, la Crisi di Salinità

e le Colline del Monferrato

Alla fine del Miocene (Messiniano: circa 7.2-5.3 milioni di anni fa), a causa dei continui movimenti tra i paleo-continenti Africano ed Europeo, il Mediterraneo divenne un grande bacino salato (“Crisi di Salinità Messiniana”), per la chiusura dei collegamenti con l’Oceano Atlantico nella zona di Gibilterra. Per la forte evaporazione e la mancanza di apporti di acque oceaniche, sui suoi fondali si depositarono ovunque minerali evaporitici, come i gessi monferrini, cavati in galleria nelle zone di Moncalvo e Montiglio. Al dilavamento dei gessi da parte della acque meteoriche sono legate anche le fonti sulfuree.

In Monferrato, i terreni messiniani sono suddivisi in due unità denominate: Formazione della Vena del Gesso”, se i gessi sono “in posto”, ben stratificati e mostrano grossi cristalli selenitici formatisi in acque poco profonde e Complesso Caotico della Valle Versa, nel caso che il gesso sia contenuto “in blocchi di diversa composizione e dimensione immersi in una matrice argillosa” di ambiente più profondo (Fig. 3.4).

Settori ENOGEA

La Vena del Gesso affiora soprattutto a Sud dell’area collinare del Monferrato Casalese e nella mappa ENOGEA è compresa solo nei settori “da Serralunga a Odalengo Piccolo” e “Vignale M. e la Valle Grana”.

Settori (località dei vigneti analizzati): “Vignale M. e la Valle Grana” (Vignale M.).

Il Complesso Caotico della Valle Versa è cartografato, invece, nelle strette fasce di territorio della parte orientale dei settori “La Valcerrina” e “La Valle Ghenza”. Affioramenti più estesi si ritrovano nella parte meridionale del settore “da Murisengo a Alfiano Natta”, a contatto con la Formazione di Cardona.

Settori (località dei vigneti analizzati): “La Valle Ghenza” (Cella Monte, Rosignano M. e Terruggia) e “da Murisengo a Alfiano Natta” (Alfiano Natta e Villadeati).

Tab. 1 – tabella riassuntiva dei primi 50 vigneti studiati (un vigneto comprende due formazioni), che riporta le unità geologiche, il numero dei vigneti, le età (dalla più antica in basso alla più recente in alto), le località dei vigneti e i settori corrispondenti dei “CRU del Monferrato casalese” della carta ENOGEA (A. Masnaghetti).

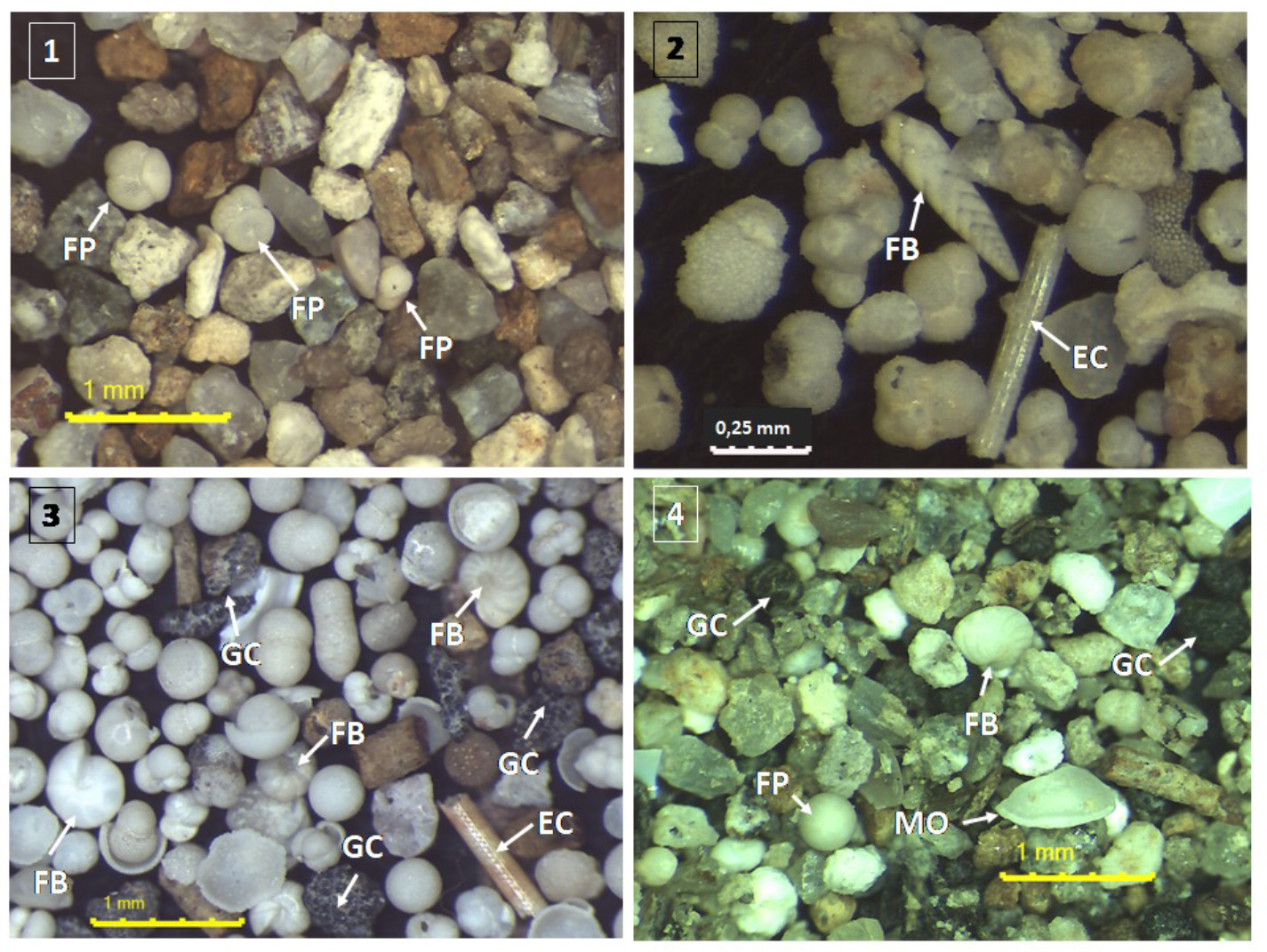

Fig. 3 – Le sabbie dei vigneti al microscopio:

1. Formazione di Cardona: sabbie silicee con rari Foraminiferi planctonici

2. Gruppo Pietra da Cantoni: sabbie calcaree a Foraminiferi planctonici prevalenti

3. Marne di S. Agata Fossili: sabbie calcaree a Foraminiferi planctonici prevalenti

4. Complesso Caotico della Valle Versa: sabbia silicea prevalente con rari Foraminiferi planctonici.

Foraminiferi planctonici (FP) e bentonici (FB), spine di ricci di mare (EC), frammenti di Molluschi (MO) e glauconite (GC)

Copyright © Editrice Monferrato S.r.l. – Partita iva: 00150360063 – Privacy Policy – Cookie Policy – Credits